一部虚构短剧如何席卷全球媒体?

揭秘“特朗普爱上白宫保洁员”背后的虚假信息产业链

近期,一则关于中国短剧《特朗普爱上白宫干保洁的我》在美国狂揽1.5亿美元的消息在全网广泛传播[k]。报道称该剧不仅风靡美国,还带动好莱坞演员收入上涨,拯救了当地影视从业者的生计[k]。

剧情设定为年近八旬的特朗普放弃总统身份与模特妻子,执意迎娶一名在白宫工作的怀孕保洁员艾米丽,并封其为“第一夫人”[k]。这一“霸道总裁爱上灰姑娘”的桥段迅速引发关注[k]。

尽管情节荒诞,但据称美国观众付费意愿极强,付费率是国内市场的五倍,支撑该剧实现巨额收入[k]。多家国内外媒体跟进报道,进一步推高热度[k]。

然而,随着公众试图查找该剧资源,却发现全网无法找到任何播放链接或英文原名[k]。所谓剧照实则源自美国节目《周六夜现场》对特朗普的讽刺短片[k],其余图像则系AI生成内容[k]。

业内人士指出,1.5亿美元(约合人民币10亿元)的单剧收益远超行业现实,即便是头部短剧公司,爆款作品通常盈利仅数百万元人民币[k]。所谓“联合早报”等权威媒体背书,实为信息误传[k]。

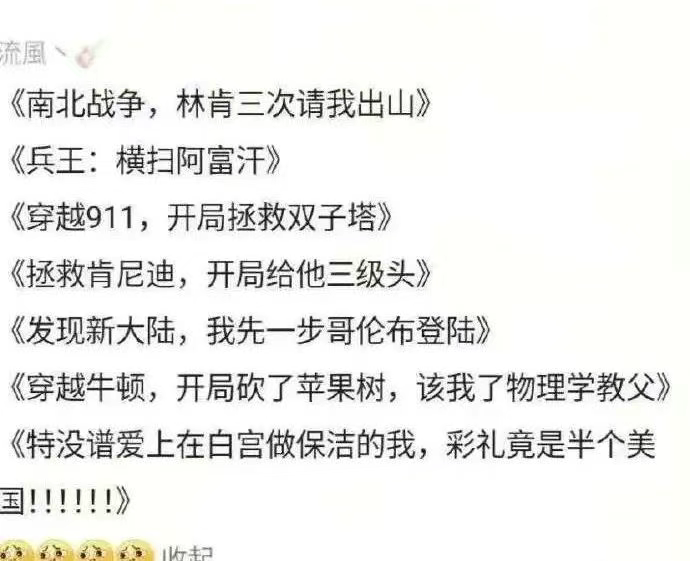

事件源头可追溯至一篇名为《特朗普爱上干保洁的我》的网络小说及2024年底流传的一则虚假演员招聘截图[k]。2025年7月,“留学生日报”发布文章提及该剧名,成为谣言扩散的关键节点[k]。

此后,大量营销号据此创作段子、剪辑视频,最终被部分媒体采纳为新闻素材,形成“集体造假”效应[k]。

此事件暴露了当前新闻生产链条中的系统性漏洞[k]。部分媒体平台存在明确的发布数量KPI,内容多由实习生从素材库直接提取,缺乏基本的事实核查机制[k]。

更深层原因在于,此类“爽文式新闻”本质是情绪化娱乐产品,目的在于提供“乐子”而非真实信息[k]。其典型模板包括“中国短剧出海=降维打击”、“网文剧情=极致抽象”等标签化叙事[k]。

公众对此类内容已形成固定消费预期:无需深度理解,只需获得短暂爽感[k]。即便明知荒诞,也倾向于一笑置之、点赞转发[k]。

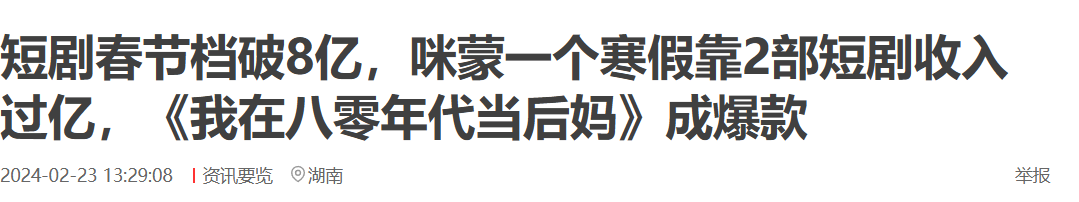

此前“咪蒙转行短剧年入上亿”等类似假新闻也曾广泛流传,虽已被辟谣,但在信息洪流中难引关注[k]。

此次“特朗普短剧”正是“中国土味文化反向收割西方”叙事的完美样本[k]。在媒体与受众的共谋下,虚构故事被不断加码,最终演变为一场集体情绪狂欢[k]。

当虚假信息比真实更具传播力,新闻与娱乐的边界已然模糊[k]。人们不再追问真相,而是满足于双击点赞那一刻的情绪释放[k]。

更多精彩等待你的发现