Business Research Insights指出,2024年全球手机壳市场规模将达到481.2亿美元,预计2033年将突破644.6亿美元,这是一个庞大到令人咋舌的市场。放眼望去,华强北的档口、拼多多的百亿补贴、街边的贴膜小店,都在这场盛宴中杀得天昏地暗。

但在这千壳一面的红海赛道里,有一个品牌却用很“轻”的方式,撬动了很“重”的价值。

它就来自深圳的材料先锋品牌——PITAKA。

图源: PITAKA

图源: PITAKA2015年,PITAKA由郑阳辉与一群对设计偏执、对材料痴迷的工程师一同创立。他们从踏入这个赛道的第一天起,就瞄准了价格战之外的真空地带:用无人敢用的材料和工艺,重新定义产品的价值。

于是,当整个手机壳行业都在9.9元包邮的红海里内卷时,PITAKA选择无视规则,将价格定在近400元。结果是:年销百万,营收过3亿,在全球收获165万用户。

但真正的成功,并不止于数字,而是彻底改写了一个材料的品类认知,在用户心智中刻下了一个等式:芳纶纤维= PITAKA。

“正确”的材料,唯一的答案

芳纶纤维,也叫凯夫拉。其应用场景通常是战斗机、轻型坦克或防弹衣。物理特性上,它拥有5倍于钢的强度,重量却仅为其1/5。将这种军工级材料引入消费电子,本身就是一次“降维打击”。

图源:PITAKA

当同行还在“防摔软胶”的单一卖点上竞争时,PITAKA率先将目光投向了它,并成功运用在手机壳上。最终呈现为0.95毫米的壳体厚度、17.3克的极限重量,给用户带来了真正意义接近“裸机”的体验。轻薄、亲肤、坚固,几乎三项全满分,也成为无数数码极客的心头好。

这背后,是一次接近于实验室级别的反复试错。从木头、皮革到牛仔布,从常规塑料到复合高分子——十几种材料全线试验,最终,唯有芳纶纤维穿越重重关卡,成为那个被保留下来的答案。

从那一刻起,PITAKA 也真正将“材料科技”确立为品牌的核心立足点。

图源:PITAKA

而PITAKA显然没把这份掌心里的科技感,止步在一块手机壳里。

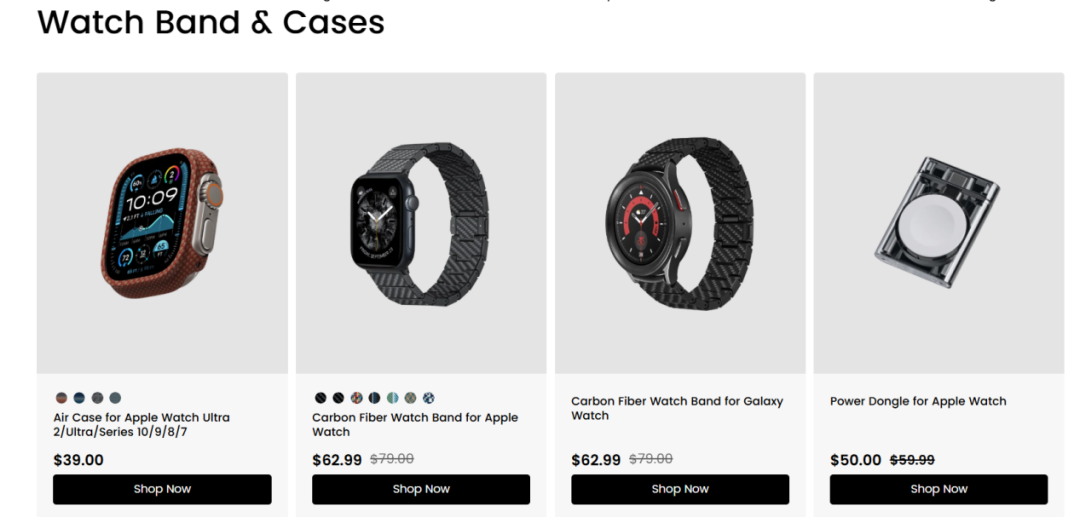

它的产品线如今已经拓展至iPad保护壳、智能手表表带、无线充电设备乃至极客钱包卡包,一整个配件体系逐步成型。

图源:PITAKA

从众筹到官网:流量的精准构建

在出海品牌的策略里,有个绕不开的词叫“众筹打底”。

2016年,PITAKA在Kickstarter上线首款碳纤维钱包,仅15天就超额完成众筹,募集超过$10万美金,聚集了首批极客用户与材料党,完成品牌的原始积累。那次项目是小切口尝试,但也为后续发展验证了三件事:有人买、有人信、有人传。

此后,PITAKA采用DTC模式,将独立站作为出海的核心阵地。团队不断投流、调结构、调内容,确保当全球用户搜索“芳纶纤维手机壳”、“最薄的手机壳”等关键词时,能第一时间找到PITAKA。然后,自然地把流量引向自己的阵地。

从曝光到共创,让用户成为“信徒”

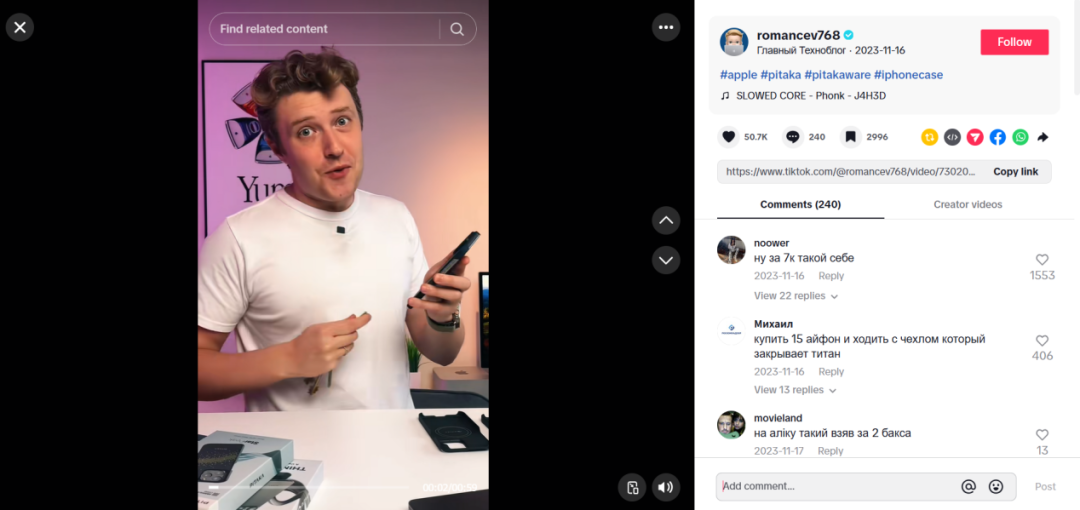

为了快速建立用户认知,PITAKA 选择与头部内容创作者及专业媒体展开合作,包括 Yanko Design、9to5Mac 等科技媒体,以及活跃在YouTube 和 TikTok 等平台的测评类博主。

这类合作并不强调品牌露出,而是通过开箱、实测等形式,让产品自身的卖点在实际使用场景中被呈现出来。比如在TikTok 上,一条点赞超过三万的视频中,博主重点展示了手机壳的耐划性、抗弯折能力,以及材料的轻量化与强度。

图源:TIKtok

从结果看,这类以“内容即验证”的形式所带来的信任感,要高于惯常的广告投放。

除此之外。PITAKA还在2022年发起「Weaving Project 编织共创计划」,邀请全球设计师基于芳纶“浮织”工艺进行创作,最终收获344份稿件,并选出限量产品《日落时刻 Sunset Moment》。这款产品,在上线36小时内即售罄 1500 套,成为品牌共创体系中的代表性案例。

归根结底,PITAKA的故事是关于“重量”的重新定义。当整个行业都在做加法,用厚重的营销和价格战堆砌虚假繁荣时,PITAKA却在做减法——减去多余的设计,减去产品的克重,减去与用户沟通的噪音。

它用最“轻”的姿态,坚守着技术、审美与用户信任这些最“重”的核心,最终在一个喧嚣的红海市场中,为自己赢得了千金难换的品牌份量。